中国

特稿

7月初,广西“社会调剂”超生儿的争议引爆舆情,

再次触发中国社会对超生儿去向的关注。

1990年代至2000年代初是中国超生儿的顶峰时期,

这群在特殊时期出生的孩子大多都已成年,他们有怎样的成长经历?

那些因超生而付出代价的家庭,又该如何放下这段沉重的历史?

2000年圣诞节,长着一对可爱丹凤眼的小梅花,在一栋西式的房子里,坐在一棵巨大的圣诞树前,兴奋地晃动身体,用荷兰语唱起圣诞歌。这是梅花·斯丁温格(Mei Hua Steenwinkel)被一对荷兰夫妇领养的第一年,她很快就融入新生活,也逐渐淡忘了自己在中国的记忆。

22年后,26岁的梅花踏上一趟寻亲之旅,尝试找回幼时记忆,解开自己的身世之谜。

根据福利院文件,梅花出生第二天就被人送到安徽合肥一家福利院。在福利院的三年里,她的名字叫沈寒芳;没人知道她真正的姓名。她1999年被一对荷兰夫妇领养,人生的轨迹从此改变。

梅花的故事在一胎政策时期的中国并不罕见。据中国人口学者、《大国空巢》作者易富贤估算,从1980年至2010年一胎政策实施期间,中国的超生儿预计达2亿人。尽管大部分超生儿仍留在原生家庭,但不少婴儿被送养,国际领养成为超生儿寻找新家庭的重要渠道。

中国1985年首次批准外国人在广东收养一名女婴,为国际领养开通一条途径;接着在1992年和1999年相继实施《收养法》和《外国人在中华人民共和国收养子女登记办法》,一胎政策下的送养潮和国际领养潮在这十几年间迅速地交织在一起。

领养儿寻亲需莫大勇气

研究中国一胎政策的已故学者约翰逊(Kay Ann Johnson)曾指出,一胎政策实施期间,被海外家庭领养的孩子达到12万人,他们大部分被欧美家庭领养,大多是女孩。在2005年国际领养潮高峰期,中国所有合法领养案件中约有三成是国际领养。

随着这批国际领养儿逐渐成长,中国近年掀起一股国际领养儿寻亲潮。不过,要踏上寻亲旅途,需要莫大的勇气。

梅花告诉《联合早报》:“我小时候觉得自己过得很幸福,不用想从前的事,现在回想,这可能是自我保护的一种方式……长大后,每天看着镜子里的自己,和别人的差异越来越明显,对自己的背景也越来越好奇。”

2020年冠病疫情暴发后,梅花感受到世界变幻莫测,因此决定跟随自己内心的声音去做。两年多来她尝试通过DNA数据库、寻人广告,以及付费寻人服务在安徽寻找亲生父母,尽管在这期间有五个家庭尝试做脱氧核糖核酸(DNA)配对,但都不成功。

这场寻亲之旅可能没有终点,梅花也做好心理准备。

她说:“我只想知道自己有没有兄弟姐妹,像不像我的亲生父母?他们快不快乐?会不会想念我?当然他们也可能不想我重新出现在他们的生活中,如果是,我也能接受。”

中华家脉创始人李伟汉告诉《联合早报》,近三年来委托他的公司在中国寻找亲生父母的国际领养儿明显增加,委托人也从养父母逐渐变成领养儿自己主动寻亲,目前公司在处理接近60个寻亲个案。

但领养儿成功找到亲生父母的概率相当渺茫,根据他的经验,成功率只有约15%。李伟汉说,对很多领养儿而言,寻亲过程才是最重要的,这是他们了解自己、自我和解的方式。

有些领养儿不想面对本身身世

要如何面对并接受自己可能是弃儿的事实,是不少领养儿在成长过程中必须面对的困难课题。不是所有领养儿都能像梅花那样,带着笑容对自己的身世侃侃而谈;一些国际领养儿深刻地感受到沉重的时代负担,并决定把自己的身世掩埋在岁月中。

22岁的何雨蓉一般不和别人分享自己身为领养儿的背景;她一岁时被一对加拿大夫妇收养,从小有着华人的脸孔、洋人的谈吐和思维方式,导致她在洋人和亚洲人之间面对双重歧视,也使她自小对自己的身世感到羞耻。

何雨蓉在洋人社群中因华人长相面对种族歧视,在华人社会中又因不懂亚洲文化和语言面对冷嘲热讽,领养一事甚至成为一些同学口中的玩笑话。近五年来,东西方国家间的紧张关系导致一些西方国家反华情绪高涨,何雨蓉在公共场所面对的歧视也加剧。2020年冠病疫情暴发后,她曾在路上无故被人袭击。

她说:“大家在青少年时期都想融入自己的群体,我已尽可能融入,但还是一直被当做边缘人。”

中国重男轻女的传统文化,一般被视为大批女婴被弃养的导火线,这个现实打击了何雨蓉的自信,也一度令她怨恨自己的亲生父母。“我曾经怀疑自己有什么问题,为什么亲生父母不要我?是不是我哪里不够好?”

但何雨蓉开始接触有关一胎政策的信息后,渐渐发现中国家庭放弃孩子的痛苦,以及这些决定背后复杂的社会和政治因素。“更深层的理解让我放下对父母的怨恨。无论如何,这不是一个非黑即白的抉择。”

或许对何雨蓉而言,对亲生父母的谅解是她接受自己过去的一个重要过程。访问结束前,这名轻声细语的女孩突然要求在访问中加一句话。

她顿了一会儿说:“虽然我不太可能再遇到亲生父母,但我希望你们知道我活着,而且活得很好。我虽然不能完全明白你们的决定,但我完全原谅你们。我相信这是你们在那个年代,为我和你们的家庭做的最好决定。”

我只想知道自己有没有兄弟姐妹,像不像我的亲生父母?他们快不快乐?会不会想念我?当然他们也可能不想我重新出现在他们的生活中,如果是,我也能接受。

——梅花

儿童拐卖课题疑云再起

梅花和何雨蓉在寻亲问题上有不同抉择,但她们的领养故事有高度相似之处。两人的福利院记录都显示,她们是在公安局附近被公安发现后送到福利院;这也是许多领养文件中对领养儿来历的“标准解释”。

在7月初的广西全州超生儿遭“社会调剂”事件引爆舆论前,中国曾出现不少与福利院和国际领养相关的儿童贩卖丑闻。

过去20多年来,中国国际领养议题不时登上国内外媒体版面,但相关新闻不只是赚人热泪的跨国寻亲故事,围绕国际领养的儿童拐卖疑云多年来备受争议。

《时代周报》2011年在报道中揭露,由一胎政策、福利院和国际领养组织形成的国际领养灰色产业链。

报道称,贵州省镇远县政府2009年被指没收超生女婴,强制送进孤儿院,并以3000美元(4167新元)的“抚养费”将她们卖给外籍人士。外国人收养一个孩子的费用约5000美元,包括后续翻译费和手续费。

有研究指出,一些地区的国际领养费达1万至2万美元;国际领养因此成为福利院一个重要收入来源。

随着国际领养家庭展开寻亲行动,领养儿疑点重重的背景逐渐浮上台面。梅花在调查身世时发现“在公安局附近被寻获”的记录并不可靠,因她被发现的地点离公安局非常远。

福利院对领养儿背景的模糊记录,加剧了领养儿寻亲的难度,也导致部分领养儿对中国官方产生质疑。

何雨蓉怀疑自己可能是被拐卖的孩童,但她宁可不去解开这个谜。有关国际领养的争议使她对中国官方持谨慎态度,她不愿意在中国的DNA数据库留下自己的信息。她也担心亲生父母当年若通过非法途径把她送走,寻亲行动可能使他们受到惩处。

超生家庭上演“游击战”

一部名为《超生游击队》的幽默小品曾于1990年代在中国蹿红,其中讲述一对躲避超生监察的农村夫妇在各个城市流浪的故事。这部夸张短剧从侧面反映出,中国家庭在严格的一胎政策下面临的残酷现实。

来自安徽的陈丽(51岁,化名)1997年领养了附近村庄一户人家超生的女儿。她家中已有一名亲生儿子,女孩被领养后,成了家里的超生儿;她和女儿的原生家庭为了保护这个孩子,联合展开一场复杂的“超生游击战”。

“该扎不扎,房屋倒塌”“该流不流,扒房牵牛”,这都是1990年代至2000年代初期,一些中国农村的一胎政策标语。这不仅是用来警告村民的话,也是村干部严格落实的条例。

陈丽说,在她的村子里,女性每一至三个月得定期检查是否怀孕,一旦发现躲避体检或超生,干部就会到超生家庭索罚金。

当时农村规定的罚金约为超生父母年收入的三倍以上、六倍以下。陈丽透露,大部分村民都付不起巨额罚款,因此十几个干部浩浩荡荡上门没收超生村民家中财物、砸屋牵牛的事情不时发生。

无法偿还罚金的家庭,唯一的应对之策就是逃。

陈丽在电话另一端放低声量说,当时女儿的亲生父母就把家里值钱的东西都带走,到其他城市去打工,那里对外来农民工的监管较为宽松。他们在外地生下孩子后,辗转找到陈丽,并安排在外地送走孩子。

陈丽在领养孩子后也不能回乡,而是立马把孩子带到另一个县城给陈丽的母亲照顾。

超生问题催生出一批监管下的匿藏“黑户”。陈丽的女儿五岁前都没有户口,直到陈丽一家搬到一个条例较宽松的县城,才正式为女儿登记。

2010年的第六次全国人口普查发现,中国的黑户人口达1300万人,其中超过六成为超生儿。中国国务院在2016年二孩政策实施后,要求把计划生育等政策与户口登记脱钩,才逐步缓解了潜藏已久的黑户问题。

一些保守华人家庭仍将领养视为禁忌

虽然户口问题解决了,陈丽依然守着一个秘密——她从未和女儿提起,她是从别人家里领养的超生儿。

和国际领养不同,留在中国并被送养的超生儿,一般通过朋友介绍、亲人之间送养等隐蔽渠道领养。在一些较保守的华人家庭里,领养被视为禁忌话题。

陈丽说:“女儿还在读研,我不想影响她的情绪,或许等她心智更成熟的时候,我会找个机会告诉她她的身世。”

当年被罚款解雇 超生家长要求“平反”

“为什么昨天生孩子就是违法,今天生孩子就是为国家做出贡献?”

在一胎政策下付出代价的不只是超生儿和送走超生儿的家庭,不少家庭为了把孩子留下,付出所有积蓄,甚至失去公职。在2015年二孩和三孩政策相继实施后,部分为当年超生付出代价的家庭走上维权之路。

林丰(47岁,化名)原本在江西一个乡镇单位工作长达14年,2012年,他的妻子因怀了二女儿被人举报超生,他因此遭罚款12万元(人民币,2万4564新元),相当于他五年的工资,也被单位解雇。

10年后回述这段经历,林丰在电话另一头仍难掩愤怒与无奈。对林丰而言,罚款只是短痛的,失去公职对一家生计带来的打击,至今还影响他们一家。由于他超生被罚的消息迅速传开,乡镇上没有人敢录用他,他最终得到外地打工,工作也不稳定。

2016年二孩政策全面实施后,官方对生育的态度从惩治转向鼓励,使得林丰心中的不满沸腾起来。他七年来五次发投诉信向中央政府要求“平反”,甚至曾到北京,和十几名受计划生育政策影响的父母拿着标语牌到中国国务院外抗议。

林丰的诉求是恢复公职和养老金。他坦言,申诉成功的可能性极低,但他不会放弃维权,为的是证明“当年我没有错,我和今天生育的家庭一样,都是为国家贡献的人”。

7月初的广西社会调剂事件,再次掀起要求政府为一胎政策下各种备受争议的措施“纠错”的呼声。

西安交通大学人口与发展研究所教授姜全保相信,政府会重视群众诉求,但大部分收养孩子的父母很可能不愿意告诉孩子他们的过去,要解决各种遗留下来的问题需要收养父母的配合,其中存在一定的技术难度。

中国特稿:超生的‘罪与罚’如何纠正?

中国特稿:超生的‘罪与罚’如何纠正? 学者:确保预付款不被滥用 加强资金监管有

学者:确保预付款不被滥用 加强资金监管有 站内壁画被指画风怪异 北京地铁:已介入调

站内壁画被指画风怪异 北京地铁:已介入调 新闻人间:“二舅”的失语

新闻人间:“二舅”的失语 孙力军政治团伙六官员全面审 涉敛财过亿元

孙力军政治团伙六官员全面审 涉敛财过亿元  中国芯片大基金总裁丁文武被查

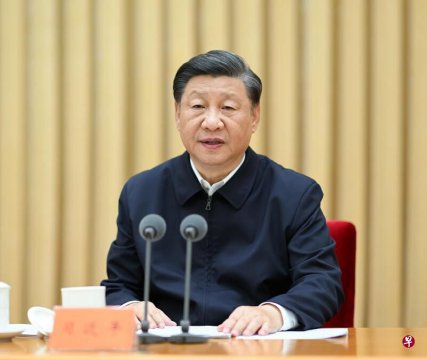

中国芯片大基金总裁丁文武被查 习近平定调 中共二十大要重点部署 未来五年

习近平定调 中共二十大要重点部署 未来五年 郑州地方政府助房企纾困 出手盘活“烂尾楼

郑州地方政府助房企纾困 出手盘活“烂尾楼