纵横天下

美国总统布什在他的回忆录中曾提及,当他与到访的中国国家主席胡锦涛餐叙时,说他每天最为担心的事情是美国再次遭遇恐怖主义袭击;胡锦涛则回答最为操心的是,每年必须创造2500万个就业机会。

这个看似不起眼的简单对话,实际上反映了10几年前中美两国领导人在执政优先排序上的鲜明对照。当时美国的内政外交都是围着反恐转,而中国则是围着民生转。

10几年后拜登政府执政,2月4日他在国务院发表的第一份有关美国对外政策的演讲中,特别提到美国在国际上采取的每个行动,都必须将美国的工薪家庭放在脑子里;外交政策要服务于中产阶层最为紧迫的要求,即聚焦经济复兴。

“去军事化”信号

2月4日可以说是拜登新政府外交聚集登场的重要一天。在拜登到访国务院之前,白宫专门邀请总统国家安全事务顾问沙利文召开了吹风会。白宫新闻秘书普萨基在开场白中说,拜登已经将外交作为美国对外政策的中心。沙利文则进一步明确地说,拜登选择国务院作为发表一系列关于外交政策演讲的首选之地不是偶然,总统要传递一个很清晰的信号,即国家安全战略将会被外交所指引。

在很多人看来,强调外交作为对外政策的中心似乎有些可笑,对外政策和外交本来就是同义语,这还须要说吗?然而在美国,这个表态则非常具有政治意义,因为冷战后的美国外交在很大程度上被高度军事化,这个表态实际上从最高层面发出明确信号,即美国外交要“去军事化”。

冷战后美国“天朝上国”的自我认知,让国家安全战略和对外政策高度聚焦外部威胁,催生了雄心勃勃的改造世界的战略意图,军事力量成为大战略的主要政策工具。

冷战后,苏联解体,日本泡沫经济崩溃,中国尚未崛起,美国在上世纪90年代成为了名副其实的唯一超级大国,以“历史的终结论”为代表的美国模式,将成为世界各国模板,建立一个新的永久和平繁荣的新国际秩序的雄心也日益增强。

作为一个自我认知是完美的、不同于其他国家的“天朝上国”,美国在冷战后的大战略核心,在于如何按照设想的蓝图,以最快最有效率方式,去改造世界和塑造国际秩序。战略耐心对于单极世界的天朝大国来说,已越来越没有价值,而实力超群的军事力量作为效率最高的对外政策工具,逐渐开始占据主流。

上世纪90年代,克林顿总统也曾主导过巴以和平谈判,前南斯拉夫问题斡旋,但美国对外政策中使用军事力量开始日益频繁,无论是90年代初的索马里争端,还是90年代末的军事干预前南斯拉夫内战等。这种美国外交的军事化转向,则被美国是“不可或缺的国家”(美国前国务卿奥尔布莱特语)的逻辑所正当化。

到了2000年代,以阿富汗战争和伊拉克战争为标志,美国外交的“军事化”已经非常明显,在决策中五角大楼即使不高于国务院,至少也可以说和国务院平起平坐,以至于美国原国务卿基辛格专门提出了“美国还需要外交吗?”之问。

外交与内政的脱钩

研究美国对外政策的人士经常说,美国外交受国内政治的影响太大了,这个判断可以说对也不对。在笔者看来,冷战后美国外交与内政,实际上更多呈现的是相互脱钩的两个不同领域,国家安全政策几乎是在与国内发展战略相绝缘的环境中制定。

冷战后的新自由主义经济理念和美国模式的民主自由政治理念,成为美国对外政策的“知识基础的双胞胎”,两者相互信任,但实际上各自为政,而且与普通的美国社会脱钩。新自由主义经济理念认为经济全球化带来的贸易、金融、信息技术的自由化,将会为美国自动带来繁荣,同时还会带来世界经济的大发展。

任何国家和地区经济发展中出现问题、都被认为是没有很好地按照这个理念进行自由化所致,美国对东南亚经济危机主因的判断,就是如此。

而90年代末开始的信息技术和金融创新,给美国经济带来的繁荣,也让这种理念的主导地位更加巩固。在主张这一理念的人看来,美国国内经济的繁荣几乎是结构保证的,有中国等发展中国家提供廉价商品,有美国跨国企业创造的巨大财富,美国国内发展不成问题。

与此同时,正因为有新自由主义带来的经济基础的万无一失的错觉性保证,美国的战略安全精英在思考大战略时,几乎不考虑经济因素。在他们看来,美国的经济资源根本不是问题,即作为天朝上国的美国,大战略的经济成本问题被忽视。

正因为从经济资源制约中解放出来,美国在对外政策上才会产生“改造大中东”,给伊拉克和阿富汗进行“民主自由国家建设”这样宏伟、但一般国家想都不敢想的雄心。而这些计划在多大程度上,获得美国社会的支持,则是很大的疑问。

当战争长期化,特别是2008年金融危机发生以后,美国中产阶层的经济和生活利益日益受到损害,他们越来越对于上述“不接地气”的对外政策的决策方式产生不满。

奥巴马与特朗普再挂钩的努力

面对美国社会上述不满,奥巴马执政后对美国外交进行了调整。一些美国的战略精英例如外交委员会主席哈斯,当时也撰文提出“国家建设从美国国内开始”的观点。奥巴马总统在执政初期积极推动核不扩散运动,发表了著名的布拉格演讲,还因此获得了诺贝尔和平奖。他还积极推动美俄关系的“重设”(reset),并在叙利亚等问题上对军事干预保持谨慎。

这些都反映了奥巴马想要把更多的资源用于国内建设,并且通过外交方式来解决国际问题的政策倾向。然而,奥巴马的国内政策例如医疗改革等因缺乏共识而推展不顺,在国际上随着克里米亚危机,美俄关系恶化,核裁军进程受阻,美国国内原来的以天朝上国为知识基础的传统战略精英,则批评奥巴马放弃国际领导权。奥巴马试图将美国对外政策和美国内部需求再次挂钩的努力没有完成。

特朗普外交在国际上饱受诟病,但从美国外交调整的视角来看,是美国试图将外交和内政再次挂钩的再一次尝试,尽管这次尝试的方式非常极端。

特朗普之所以有那么多支持者,很大原因在于他看到了美国民众对于外交的不满。他迎合这种情绪,退出各种国际组织、协定、条约,将自由贸易协定看成是“不平等条约”,要求盟国付出更多成本,将中国等国家视为美国国内问题的来源等。

然而过去四年,这种以民粹主义为基础的美国优先和单边主义做法,事实上证明不仅在国际上失分,而且也没有给美国社会带来太多好处。冠状病毒的大规模传播以及全球最高死亡率的严峻现实,再次提醒美国人这不是一个好办法。

新挂钩背景下中美关系未来

经过奥巴马八年的调试中途而止,到特朗普四年的极端调整后,拜登政府可以说是美国冷战后外交转型调整的新一次尝试,其核心是要将美国的外交与对外政策,和国内经济社会发展重新挂钩。美国对于中美关系的认知,也将会在这个大框架下考量。

沙利文在白宫的吹风会上也说,拜登政府要更加有效地追求一种服务于中产阶层的对外政策,并将此定义为工作的主导性原则(organizing principle)。

沙利文还进一步说,美国对外政策和国家安全工作都将用这个基本标准来衡量——是不是有利于让人们生活更加好,更加安全,是否有利于工薪阶层。

这个表态类似于中国在文革后提出国内以经济建设为中心,对外政策上则是围绕这个中心,为国内建设创造良好的外部环境的转向。中国领导人也曾经提过,各项工作的判断标准应该是不是有利于发展生产力,是否有利于综合国力,有利于生活水平提高。从这个意义上来说,中美外交理念在一定程度上走向趋同。

诚然拜登和沙利文演讲中对于中国的表态仍措辞严厉,也不能够奢望中美在地缘政治上的激烈竞争情况会有根本变化;然而从两国社会层面来说,人们要安全、要安心、要健康、要更好的生活水平的愿望,并没有什么差别。

对于中国来说,尽管对于新政府对华强硬一面有必要警惕外,也应该看到美国外交重建社会基础和政治共识的大趋势。这种转向在国内体现在美国外交为国内经济建设服务,为人民生活水平提高服务;在国际上则体现在更多地通过外交斡旋等非军事手段,实现国家利益的意图。这些可以让我们对中美建设一种合作性竞争关系的可能性,保持一定程度的谨慎乐观态度。

作者是日本国立新潟大学副教授

国际特稿:白罗斯反击欧盟移民沦为棋子

国际特稿:白罗斯反击欧盟移民沦为棋子 美医学专家:“清零”策无法根除冠病

美医学专家:“清零”策无法根除冠病 韩国前总统“光州屠夫”全斗焕病逝

韩国前总统“光州屠夫”全斗焕病逝 专家:多国悄悄展开军备竞赛

专家:多国悄悄展开军备竞赛 七国集团吁采紧急行动对抗新病毒

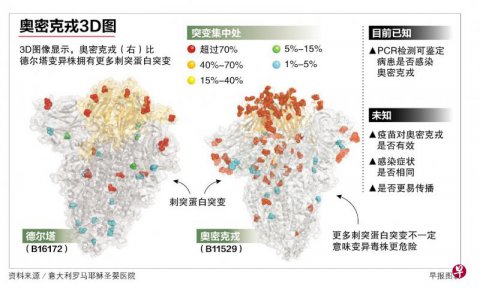

七国集团吁采紧急行动对抗新病毒 全球加紧研究奥密克戎 暂不能确定症状

全球加紧研究奥密克戎 暂不能确定症状 面临新毒株威胁 欧洲各国不敢掉以轻心

面临新毒株威胁 欧洲各国不敢掉以轻心 多国对南非实施入境限制 旅客涌向机场

多国对南非实施入境限制 旅客涌向机场